こんにちは!連載「私の宅建おすすめ勉強法」、前回は、4つの試験科目のうち「宅建業法」の勉強法について紹介しました。

連載第1回で「法律初心者の方は宅建業法を最初に勉強することをおすすめします」とお伝えしましたね。法律に馴染みのない方がテキストの目次通りに「権利関係」を最初に勉強すると苦戦しやすい、というのがその理由でした。

宅建業法も法律ですが比較的理解しやすいので、初心者の方も宅建業法を勉強していく中で、法律特有の言い回しに少しずつ慣れていくと思います。

さて、次は「権利関係」の勉強法に触れていきます。

権利関係は範囲も広く理解しにくい科目ですが、論理的な思考ができれば必ず理解できますよ。

宅建の中でも難易度が高い権利関係ですが、本記事では初学者の皆さんにもわかりやすく勉強法を解説していきます!

目次

そもそも「権利関係」ってどんな科目?わかりやすく解説

「不動産の取引」と聞くと皆さんはどんなことを思い浮かべますか?

家を買う(土地・建物の売買)、アパートを借りるなどはイメージしやすいですよね。

不動産の取引では、当事者に権利・義務が発生、変動、消滅しています。「権利関係」科目は、このように不動産取引における当事者の「権利関係」を学ぶ科目と言えます。

権利関係は、不動産取引に関する法律から出題されるのですが、例年の内訳は下記の通りです。

| 必ず出題される分野 | 問われる数 |

|---|---|

| 民法 | 10問 |

| 借地借家法 | 2問 |

| 不動産登記法 | 1問 |

| 建物区分所有法 | 1問 |

| 合計 | 14問 |

各分野についてわかりやすく解説

では、ここからは権利関係から必ず出題される各分野について、わかりやすく解説していきます。

●民法とは

簡単に説明すると「私たちが安心して日常生活をおくるためのルールブック」みたいなものです。物を買ったり売ったりする際の決まりごとや、相続の規則などを定めています。

ゆえに民法の範囲は非常に広くなります。不動産取取引には、不動産に関する売買から賃貸、相続まで発生しますので、このあたりが宅建試験で問われます。

●借地借家法とは

名前の通り「借地」は土地を借りる、「借家」は家や建物を借りるという意味です。この法律は借りている人を守るためのルールが多く、例えば賃貸で住んでいる人が、大家さんから一方的に「すぐ退去してください」と言われないよう、法律で保護する規定が定められています。

だたし、借地借家法には旧法と現行法の2つが存在します。現行法では「地主」や「大家」の権利も強くなっていますので、違いを学ぶことが重要です。

●不動産登記法とは

こちらも名前の通り、「不動産の登記制度に関する」法律です。

例えば、家を買った時に「この家は私のものです」と証明できないと困りますよね?不動産登記法では、そういった所有者の情報を公的に記録しておく仕組みを決めています。

「登記(制度)」には様々な情報を掲載する必要がありますが、「不動産登記法」があることで適正な証明が可能になります。

●建物区分所有法とは

建物区分所有法は、分譲マンションのように1つの建物を複数の人が所有している場合のルールを決めた法律です。

例えば、マンションには自分の部屋だけではなく、廊下やエントランスなどみんなで使う共有スペースがありますよね。建物区分所有法では、こういった共有部分の使い方や修繕の時にどうやって費用を分担するか、といったことが決められています。

以上、権利関係の科目について説明しました。

もう一度配点について話を戻しますが、14点中10点が民法と、権利関係の中でも民法が大部分を占めていることがわかります。

ただし、民法は範囲がものすごく広く、毎年重箱の隅をつつくような問題が数問出てきますので、満点を狙うのは非効率的です。

宅建に合格している人でも、権利関係の正答率は5~6割程であると言われています。

難解な問題は無理に覚える必要はないので、頻出分野は落とさないように繰り返し勉強して問題に慣れておきましょう。

権利関係ではどんな内容が出てくる?

先ほども申し上げましたが、「権利関係」で満点を取る必要はありません。

とはいえ、合格するためにはできるだけ点を稼ぐ必要があります。権利関係の中でも、よく出る分野について押さえておきましょう。

下記に、必ず出る分野の内容をわかりやすくまとめてみました。

① 代理(「無権代理」「表見代理」「復代理」など)

代理権の範囲や、無権代理が相手にどのような影響を与えるかがよく出ます。具体的には、表見代理で本人の意思と無関係に第三者との契約が成立するケースなど。

②抵当権(「物上代位」「法定地上権」「消滅請求」など)

抵当権は、土地や建物を担保にしてお金を借りる時の重要な権利です。特に、法定地上権はよく問われます。例えば、土地の抵当権が実行された後、その土地に建っている建物の権利をどう保護するか、という論点です。

③ 意思表示(「詐欺・強迫」「虚偽表示」など)

意思表示の瑕疵(かし)に関する問題もよく出ます。具体例としては、詐欺による契約の無効や取消し、または虚偽表示による契約の無効がどのような場合に適用されるかです。

④ 連帯債務・保証債務・連帯保証

連帯債務と連帯保証は混同しやすい部分なので、試験ではしっかり区別して問われます。具体的には、複数人で連帯して債務を負う時に誰がどの責任を持つか、などが必ず出ます。

⑤ 不法行為(「一般不法行為」など)

一般不法行為は、他人に損害を与えた時にどう責任を取るかが問われます。例えば、故意や過失によって他人に損害を与えた場合の賠償責任が出題されます。

⑥ 時効

取得時効と消滅時効が大事です。土地や物を一定期間占有し続けることで所有権を得る取得時効や、債務が一定期間で消滅する消滅時効については、時効の起算点や中断・停止がよく問われます。

⑦ 物権変動

特に、登記の有無による対抗力が重要です。土地や建物を取得した際に、登記がなければ第三者に対抗できないというルールを理解しておく必要があります。

⑧ 所有権・共有

共有物分割請求や共有者の持分の扱いが頻出です。具体例としては、土地や建物を共有している人が勝手に処分できるかどうか、などがよく問われます。

⑨ 契約解除

契約の解除については、契約不履行による解除権や、解除による原状回復の義務について出題されます。特に、解除がどのタイミングで成立するかを理解することが大切です。

⑩ 賃貸借契約

賃貸借契約の終了や更新、敷金の返還についてよく出題されます。具体例として、賃貸借契約が自動更新されるかどうか、借主の敷金返還請求権の有無などがよく問われます。

⑪ 法定相続分・遺産分割

遺留分や相続の方法(法定相続分、遺産分割の手続き)も試験ではよく出ます。例えば、法定相続分に基づいて相続人が遺産を分ける際の割合や、遺産分割協議の進め方について問われることが多いです。

⑫ 時効の援用・中断

時効の中断や援用に関して、時効がどのようにして止まるか、または時効の利益を誰が主張できるか、という点も出題されやすいです。

以上12項目にわたります。

この項目の羅列だけでも範囲の広さが伺えますね。一生懸命勉強しても、本試験でその項目は1問も出てこなかった、ということは重々考えられます。

この項目だけをやればバッチリ!というわけではないですが、時間のない方は上記の項目を中心に勉強するとよいでしょう。

権利関係に強くなるための考え方

権利関係の勉強法は、基本的には前回の「宅建業法の勉強法」と同様です。

テキストを読む(講義を視聴する)

↓

問題(過去問)を解く

↓

答えあわせ・解説(テキスト)を読む

↓

間違えた問題をチェックしておく

↓

後日、間違えた問題を再度解く

これの繰り返しです。

しかし宅建業法と違い、権利関係を制するには「繰り返し覚えるだけの丸暗記」では太刀打ちできません。

過去問を見ればわかりますが、「Aが死亡して、Aの妻のBと嫡出でない未成年の子C、Dが相続人となった場合に…」といったような具体的な事例が出題されています。

毎年過去問と似た問題が出てきますが、必ず違った角度・別の表現が使われています。

ですから、テキストを丸暗記して原則を覚えるだけではダメなのです!

【体験談】私が権利関係の勉強で失敗したこと

権利関係の勉強を始めた当初を振り返って、失敗した!と思うのは細かい部分にこだわりすぎたことです。

せっかく勉強するならとことん理解しよう!と考え、条文や解説を一字一句しっかり読んでいました。しかし、時間ばかりかかってしまい、全体像を把握する前に挫折感が増すばかり。特に民法は範囲が広いので、一つ一つを完璧にしようとするとキリがありません。

そんな失敗から学んだのは、全体をざっと見ることの重要さです。

まずはテキストを軽く読んで、細かい部分にこだわらず、「こういう流れなんだな」という全体像をつかむこと。それから、過去問を早めに解くことを心がけました。理解が浅いとなかなか問題を解く気になりませんが、完璧を求めず、まずは実践あるのみです。

テキストでは理解できても、問題となると一気に難しくなるのが権利関係です。ですので、早く慣れるためにも「わからなくても解く」、これが権利関係の学習では重要だと思います。

権利関係のおすすめの勉強法2つ

そこで権利関係では、以下の勉強法をプラスするのがおすすめです!

①「目的・理由」が何かを考えながらテキストを読む

この事例では、なぜ禁止されているのか?なぜこの事例は、例外とされているのか?勉強中の今は、各選択肢に対して「目的・理由」は何かを考えるようにしましょう。

例えば、代理権の問題なら「なぜ代理人に権限がないと問題になるのか?」や、法定地上権なら「なぜ土地が売却されても建物を守る必要があるのか?」といった疑問を持ちながら進めると、理解が深まりやすいです。

② 図を描いて整理する

具体的な事例で出題されるので、AさんBさんCさん…と登場人物が複数出てきます。

頭の中だけで考えるよりも、実際に関係図を描いて事実関係を整理しましょう。

宅建の試験は2時間と決まっています。簡単な問題でも図を描いておくと後から見直しもしやすいので、ぜひ普段から図を描いて整理して問題を解く練習をしてみてください。

例えば、相続や代理など複雑な関係性が問われる問題でも、図にすることで誰がどんな権利を持っているのかが一目でわかるようになり、理解が深まります。

権利関係のおすすめの覚え方のコツ

勉強法の次は、権利関係の「用語」「事例」について、おすすめの覚え方のコツを紹介します!

専門用語の覚え方

権利関係は専門的な用語が多いので、自分なりの言い方に変換して考えると覚えやすいです。

例えばこんな感じ。

| 用語 | 変換 |

| 善意・悪意 | 知らない・知っている |

| 無過失・重過失 | 責任なし・重い責任あり |

| 対抗できる・できない | 相手に言える・言う権利なし |

| 追完請求 | 契約通りやれと言える |

一番簡単な「善意」を例に挙げると、

「コップに入ったAの水をBが善意で飲んだ」

は善意=知らないになるので、

「コップに入ったAの水をBが(Aの水と知らずに)飲んだ」

になります。

逆に「悪意」だった場合、

「コップに入ったAの水をBが悪意で(Aの水と知っていて)飲んだ」

になります。

単純な内容ですが、専門用語になると難しくなるので、自分なりの言葉で変換すると覚えやすくなります。

事例を具体化した覚え方

ただ文字を追っているだけでは理解が深まりにくいかと思います。そこでおすすめなのが、「事例を具体化した覚え方」です。「自分や家族など身近な人」に当てはめてイメージすると記憶に定着しやすいです。

権利関係の中でも、特に民法には原則と例外が存在します。そこで、事例を具体的に考えておくと、「この場合は例外だったな」と思い出しやすくなります。原則だけでなく、例外的なケースも自分の生活に当てはめてイメージすることが、試験対策に非常に効果的です。

では、権利関係の「未成年者」を例に挙げて具体的に解説していきます。

未成年者(18歳未満の者)は、法定代理人(保護者)の同意なしに、単独で契約(法律行為)を行うことはできません。そのため契約(法律行為)をするには、法定代理人(保護者)の許可が必要です。

しかし以下の3つに該当すれば、未成年者は法定代理人(保護者)の許可なく、単独で契約することが可能になります。

ここが例外なので、しっかり意識して具体化をしましょう!

1.単に利益を得る行為や義務を免れる行為

(祖父母からお金をもらう、友達に借りた1000円を返さなくてよくなった)

2.法定代理人が許可した範囲内の財産の処分

(お小遣いの範囲でお菓子を買う)

3.法定代理人から許可された営業の範囲内の行為

(芸能活動やカフェ経営など、保護者が許可したビジネスに関わる契約)

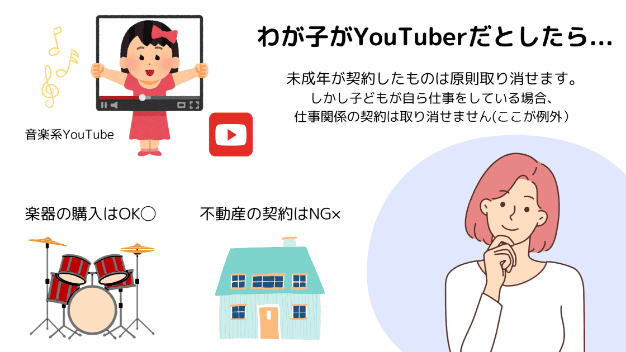

例外3を、子ども(未成年者)が音楽系のYouTuberとして活動していると仮定して、具体化して考えてみましょう。

もし保護者が「YouTubeで音楽活動をしてもいいよ」と許可を出していれば、その子どもは自分で動画をアップロードし、広告収入を得る契約なども有効になります。この場合、保護者の許可を得ているため、未成年者でも1人でビジネスに関する契約が可能となり、後から取り消すことはできません。

そのため、YouTube撮影に必要な楽器の購入などは、子ども(未成年者)単独で行えますが(ここが例外)、音楽活動にまったく関係のない不動産の契約は単独では行えません(原則)。

筆者作成

イメージするのはご自身のお子さまでもいいですし、親戚や友人のお子さまでもOKです。もしくは芸能人でも構いません。

架空の人物より「身近な人」で具体化すると記憶に定着しやすいので、他の事例を覚える際にもぜひ参考にしてみてください。

宅建試験50問のうち、宅建業法が20問、権利関係が14問です。この2つの科目で出題の約7割を占めています。

権利関係は範囲も広く内容も難しい科目ですが、理解できれば勉強していて楽しい科目だと思います。ぜひポイントを押さえた勉強をして、他の受験生と差をつけてください!

次回は、法令上の制限について解説します。

無料でオンライン資格講座を体験しよう!

オンライン学習サービス「オンスク.JP」では、70以上の資格講座が受け放題の「ウケホーダイ」プランをご提供中!

簡単な会員登録で、講義動画・問題演習機能を無料体験できます。ぜひお試しください!

関連する記事が他にもあります

私の宅建おすすめ勉強法(全5回)

- めざせ8割得点!宅建「税法・その他」特に勉強すべき箇所とは?

- 宅建「法令上の制限」暗記が苦手な人向けの覚え方

- 宅建「権利関係」は必ず出る分野を徹底!|勉強法・覚え方のコツ

- めざせ満点!宅建業法は4つの頻出項目を攻略せよ|宅建勉強法

- 宅建「一発合格」は可能!多忙な人がやるべき独学勉強法とは?