簿記の知識は、就職や転職、キャリアアップに直接役立つ実用的なスキルです。また、ビジネスパーソンにとって欠かせない大切な教養でもあります。

しかし簿記を学んだことが無い方にとっては、「簿記は専門的すぎて、自分には難しいかも…」と感じるかもしれません。

そこで今回は、簿記について知りたい初心者の方に向けて、簿記の基本的な考え方や資格を取るメリット、そして効果的な学習方法までを、わかりやすく説明していきます。

簿記とは?基本的な意味と役割

簿記とは、企業や個人事業主が、日々の取引や経済活動を記録・計算・整理する技術のことです。「帳簿記入」の略称で、お金の出入りや財産の変動を体系的に記録することで、経営状況を正確に把握できるようになります。

簿記のやり方には、「単式簿記」と「複式簿記」の2つの方法があります。それぞれの記録方法について、簡単に見ていきましょう。

単式簿記とは

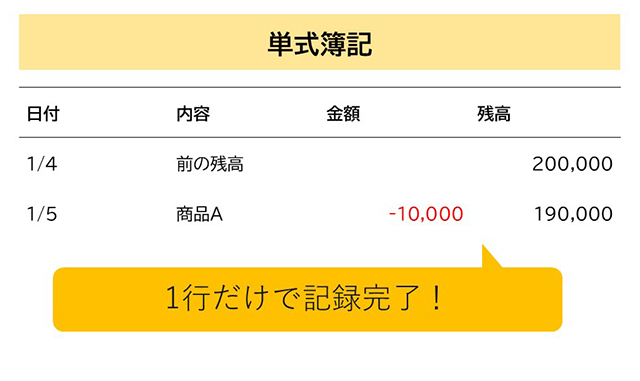

単式簿記は、現金の収支のみを記録するシンプルな方法で、家計簿のような形式です。

例えば10,000円の商品Aを購入した場合、単式簿記ではこのようになります。

複式簿記とは

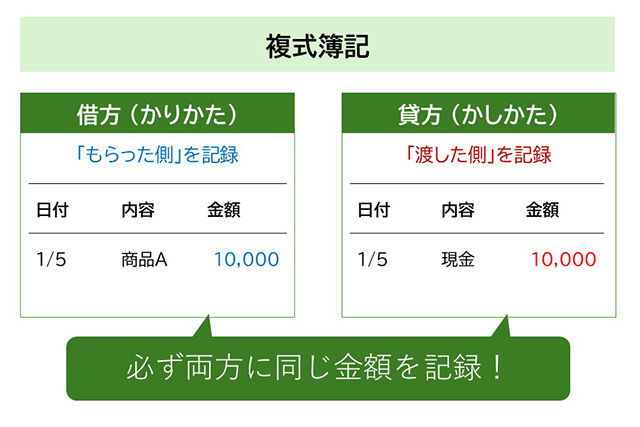

複式簿記は、取引の原因と結果を借方・貸方の2つの側面から記録する方法です。企業会計では複式簿記が標準となっています。

例えば10,000円の商品Aを購入した場合、複式簿記ではこのようになります。

複式簿記では、すべての取引を上図のような「仕訳(しわけ)」というやり方で記録していきます。

次の章では、複式簿記の基本的なステップについて、もう少し見てみましょう。

そもそも簿記とは何なのか?初めて学ぶ簿記の世界 | オンスク.JP

簿記の基本的なしくみ

複式簿記の基本概念

複式簿記では、すべての取引を「借方」と「貸方」の2つの側面から記録します。これを「仕訳」といいます。

1行ずつ記録していけばよかった単式簿記と違い、複式簿記のこのやり方は、簿記初学者の方にとってはややこしく感じるかもしれません。

しかし、このしくみにより、お金の動きだけでなく、その原因も同時に記録できるため、より正確な財務管理が可能になります。これが、企業会計で複式簿記が広く使われている主な理由です。

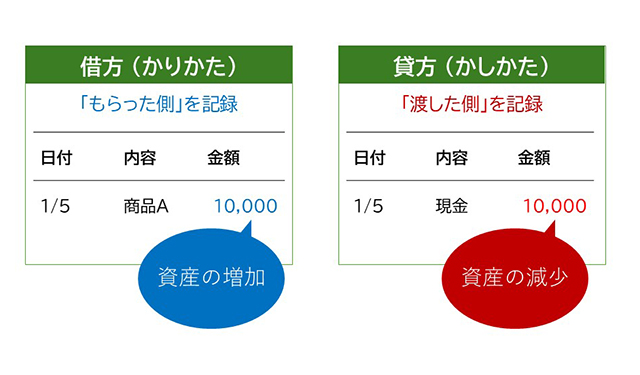

例えば、現金で商品を購入した場合の仕訳は以下の通りです。

■ 借方(左側):商品(資産の増加)

■ 貸方(右側):現金(資産の減少)

このように、1つの取引を2つの側面から記録することで、帳簿の整合性を保ちやすくなるのです。

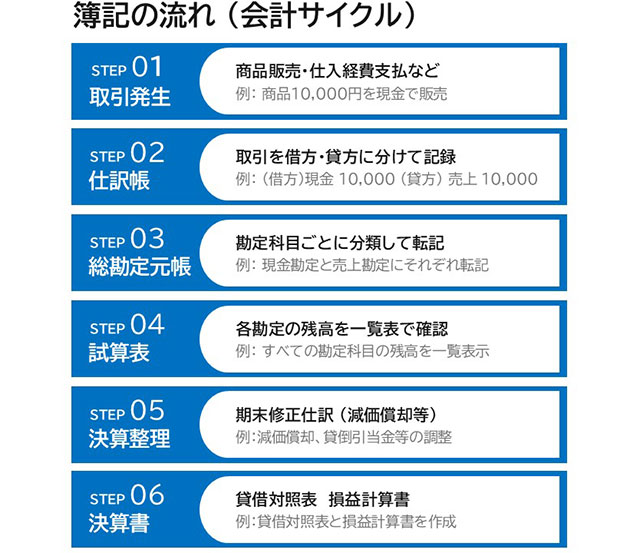

簿記の全体像(簿記一巡)

仕訳が複式簿記の基本であることは先の章でお伝えしましたね。では、そのあとはどのような流れで簿記を行っていくのでしょうか。

簿記の基本的な流れは以下の通りです。②仕訳帳への記録:取引を借方・貸方に分けて記録

③総勘定元帳への転記:勘定科目ごとに整理

④試算表の作成:各科目の残高を確認

⑤決算整理:期末の調整処理

⑥決算書の作成:損益計算書と貸借対照表を作成

この一連のプロセス(簿記一巡)により、企業の財務状況を体系的に把握できるようになります。

簿記検定の種類と特徴

ここまでで、簿記がどのようなものなのか、おおよそイメージできたと思います。では、簿記の知識はどうやって身に付ければよいのでしょうか。

簿記の知識を身に付けるには、「簿記検定」の勉強をするのが最も効率的です。日本で実施されている簿記検定は、主に3つの種類があります。

それぞれ主催団体や対象者、特徴が異なるため、目的に応じて選択することが重要です。

日商簿記検定(日商簿記|日本商工会議所主催)

日商簿記検定は、最も知名度が高く、企業からの評価も最も高い検定です。

級は5種類(1級、2級、3級、簿記初級、原価計算初級)ありますが、社会人の転職・就職活動やスキルアップで重視されるのは、最も受験者数が多い3級~1級です。

3級は比較的難易度が低いですが、1級は税理士試験の受験資格が得られるほど高度な内容となっており、合格率は10%程度と非常に難易度が高くなっています。

全経簿記能力検定(全経簿記|全国経理教育協会主催)

専門学校や経理系の学校で重視される検定で、級は5種類(上級、1級、2級、3級、基礎)まで設定されています。

日商簿記と比較すると難易度がやや低めで、経理実務により特化した内容となっています。上級に合格すると、税理士試験の受験資格を得ることができます。

参考:公益社団法人 全国経理教育協会 ZENKEI 簿記能力検定

全商簿記実務検定(全商簿記|全国商業高等学校協会主催)

商業高校で実施される検定で、高校生が主な対象者です。1級から3級まであり、商業高校生の就職活動では評価されますが、社会人の転職市場では日商簿記ほど認知度は高くありません。

| 日商簿記 | 全経簿記 | 全商簿記 | |

|---|---|---|---|

| 級 | 1級、2級、3級、簿記初級、原価計算初級 | 上級、1級、2級、 3級、基礎 |

1級、2級、3級 |

| 認知度 | 最も認知度が高い | 専門学校で人気 | 商業高校で実施 |

| 特徴 | 社会人向け。実務重視・企業評価高 | 段階的学習・教育重視 | 基礎教育・高校生向け |

| 難易度 | 中~高 | 易~高 | 易~中 |

社会人の方には、知名度が高く企業での評価も高い「日商簿記」がおすすめです。まずは3級から学び、経理業務に従事するのであれば2級も取得しましょう。

簿記を学ぶメリット

簿記の知識を身に付けたり、簿記検定で資格を取ったりすると、どのように役立つのか気になりますよね。

ここでは簿記を学ぶメリットを3つの面からお伝えします。

キャリア面でのメリット

簿記の資格取得は就職・転職活動において大きなアドバンテージとなります。

経理職の求人の多くが「日商簿記2級」を応募要件としており、資格保有者は書類選考で有利になる傾向があります。特に経理・財務部門への転職を考えている場合、簿記2級以上の資格は必須条件となることが多いです。

また、簿記1級に合格すれば税理士試験の受験資格が得られるため、会計・税務の専門家を目指すキャリアパスも開かれます。

ビジネススキル向上のメリット

簿記の知識は経理職以外でも幅広く活用できます。

例えば営業職では顧客企業の財務状況を読み取る能力が向上し、より戦略的な提案ができるようになります。

管理職になった際も、部門の予算管理や損益分析を正確に行える能力は高く評価されます。

簿記の知識は、コンサルティング会社や金融関連企業でも重要なスキルとして位置づけられます。企業の財務諸表を読み解く能力は、投資判断や事業戦略の立案において不可欠な要素となるからです。

日常生活でのメリット

簿記で身に付けた知識は、家計管理や個人の資産運用にも応用できます。収入と支出を体系的に管理する習慣が身に付き、無駄な出費を削減できるようになります。

また、株式投資を行う際も、企業の決算書を読み解く能力があることで、より適切な投資判断ができるようになります。

簿記検定の難易度と合格率

簿記検定に挑戦するとなると、試験の難易度と合格率は事前に把握しておきたいですね。

日本商工会議所の受験者データによると、日商簿記検定1級~3級の最新合格率は以下の通りです。

| 級 | 合格率 |

|---|---|

| 3級 | 42.4%(第170回 統一試験) |

| 2級 | 22.2%(第170回 統一試験) |

| 1級 | 14.0%(第170回 統一試験) |

上記は統一試験(ペーパー試験)の数値ですが、ネット試験での合格率は、2級が37.5%(2025年4-6月期)、3級が41.7%(2025年4-6月期)となっており、統一試験とほぼ同水準を保っています。

以上、出典:商工会議所の検定試験 簿記 受験者データ

簿記3級は合格率が約30~40%台で推移しており、難易度的には低めであるといえます。

一方、簿記2級の合格率は約20~30%台となり、難易度的には中程度といえます。

日商簿記検定の試験日程(1級、2級、3級)・合格率を解説します 簿記3級の合格率は?難易度や勉強時間、合格に向けた試験対策を解説!

簿記の学習方法

簿記検定に向けて勉強を始めようと決めたら、次に考えるべきは学習方法ですね。

学習方法は3つ考えられます。それぞれメリットと注意点を見てみましょう。

独学での学習

独学とは、市販のテキスト・問題集をメイン教材とし、自力で学習するスタイルです。

独学のメリット

- 費用を抑えられる

- 自分のペースで学習できる

- 市販教材が充実している

独学の注意点

- 疑問点を解決するのに時間がかかる

- 学習計画の管理を自分で行う必要がある

- モチベーションを維持しにくい

日商簿記3級であれば、一般的には独学でも十分合格可能です。ただし筆者の経験上、簿記初心者の場合は「仕訳」「勘定科目」などの簿記用語の扱いに慣れるまでは独学だと苦戦します。まずは独学して、行き詰まったら通信講座または通学講座を選ぶのがよいでしょう。

日商簿記2級以上であれば、通信または通学スタイルを選ぶ方が多いようです。

通信講座での学習

通信講座とは、講義動画と教材が提供され、自宅などで学習するスタイルです。独学と通学の中間的な選択肢として人気があります。

最近ではオンライン通信講座と呼ばれる、Web講義動画+デジタル教材をPC・スマホで受講するスタイルが人気です。

通信講座のメリット

- 通学よりも比較的費用を抑えられる

- 自分のペースで場所を選ばず学習できる

- 重い教材の持ち歩きが不要

通信講座の注意点

- 疑問点を解決するのに時間がかかる

- 学習計画の管理を自分で行う必要がある

- モチベーションを維持しづらい

費用は独学より高くなりますが、効率的な学習が可能で、特に働きながら資格取得を目指す社会人におすすめです。

学習サポート機能・サービスの有無は通信講座により異なるので、自分に合った通信講座を見つけるのが大切です。

通学(スクール・予備校)での学習

通学は、資格対策スクールに通って学習するスタイルです。

通学のメリット

- 授業日程が決まっているので自分で学習管理する必要がない

- 疑問点を即日解決できる

- 仲間がいるので不安や焦りが少ない

通学の注意点

- 独学・通信講座よりも費用が高い

- 校舎によっては通学が困難

- 自分のペースでの学習が難しい

通学形式のスクールでは、対面指導による質の高い授業を受けられます。疑問点をその場で解決でき、同じ目標を持つ受講生との交流もモチベーション維持に役立ちます。

ただし、費用が最も高く、決まった時間に通学する必要があるため、忙しい社会人の方には向かない場合もあります。

よくある質問

何級から受験すべき?

簿記初心者は3級から始めることを強く推奨します。2級は3級の知識を前提としており、いきなり2級から始めると理解が困難になる可能性が高いです。

3級で基礎をしっかり固めてから2級に進むのが最も確実なルートです。

学習期間はどれくらい?

1日1~2時間の学習時間を確保できる場合の目安は以下の通りです。

| 級 | 勉強時間 |

|---|---|

| 3級 | 2~4ヵ月(約80~100時間) |

| 2級 | 4~6ヵ月(約200~250時間) ※簿記3級学習経験あり前提 |

| 1級 | 6~12ヵ月(約500~1,000時間) ※簿記2級学習経験あり前提 |

文系・理系は関係ある?

簿記は計算を扱いますが、高度な数学知識は不要です。使用するのは四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)が中心で、文系出身者でも全く問題ありません。

大切なのは、論理的な思考力と継続して学習する習慣です。

簿記資格取得後のキャリアパス

簿記資格を取得した後は、多様なキャリアパスが考えられます。経理職への就職・転職が最も一般的ですが、それ以外にも以下のような道があります。

会計・税務の専門家への道

簿記1級合格後、税理士や公認会計士を目指すことができます。これらは独立開業も可能な専門職として高い収入が期待できます。

一般企業での活用

営業、企画、管理職など様々な職種で簿記の知識は重宝されます。特に管理職になった際の予算管理や経営分析能力は高く評価されます。

独立・起業への活用

自分で事業を始める際、簿記の知識があることで適切な財務管理ができ、事業の成功確率が向上します。

まとめ

簿記は「ビジネスの共通言語」ともいわれる重要なスキルです。企業の財務状況を読み解く能力は、現代のビジネスパーソンにとって必須の教養となっています。

特に就職・転職を考えている方、キャリアアップを目指している方、将来的に独立を考えている方にとって、簿記の知識習得は大きな投資価値があります。

初心者の方は、まず簿記3級から始めて基礎をしっかり固めることをおすすめします。約80~100時間の学習時間をかけることで、生涯にわたって活用できる価値あるスキルを身に付けることができます。

学習方法は独学、通信講座、スクールなど様々な選択肢がありますので、自分のライフスタイルと予算に合わせて最適な方法を選択しましょう。

簿記の知識は一度身に付ければ、キャリアの様々な場面で活用できる実用的なスキルです。最初の一歩を踏み出して、より充実したビジネスライフを実現しましょう!

気軽にウケホーダイ!簿記3級講座 CBT試験対策もバッチリ!簿記3級TEPPAN通信講座

無料でオンライン資格講座を体験しよう!

オンライン学習サービス「オンスク.JP」では、2種類のサービスを絶賛展開中!

70以上の講座が受け放題!資格のサブスク「ウケホーダイ」

最短で合格を目指す!鉄板教材付き「TEPPAN」

どちらも簡単な会員登録で、講義動画・問題演習機能を無料体験できます。ぜひお試しください!

関連する記事が他にもあります